小学部では、宿題が基本的に出ませんが、中学部では宿題が必ず出ます。

その宿題の『やり方』を今回は説明させていただきます。

岩村塾以外でも塾に通っていると基本的に宿題が出ると思います。

なぜ、宿題が出るか。

それは、授業で習った内容を復習するためです。

では、復習とはどういった状態にすることなのか。

それは、習った範囲の問題は100点が取れる状態にすることです。

この状態までできているお子さんは、かなり少なく感じます。

よくある宿題をただするだけのお子様の特徴は主に3パターンに分かれます。

①そもそもやらない

→約0~180点(1教科あたり約0~36点)

②ただ解いて終わり(丸付けをしない)

→約180~250点(1教科あたり約36~50点)

③丸付けまでして終わり(やり直しをしない)

→約250~330点(1教科あたり約50~66点)

これだけを見ると、丸付け、やり直しまですればいいんでしょと思うかもしれません。

その通りです。

ただ、やってみるとわかる。

意外と大変。

なので今回は、具体的なやり方とコツ、岩村塾ではどういったサポートをするのかをブログに書こうと思います。

目次

正しい宿題のやり方のコツ

効率よく、かつ継続しやすいコツがあります。

丸付け、やり直しなどの1つ1つの工程から工夫をすることで、継続しやすかったり、今までより結果的に短い時間で結果を出すことができます。

丸つけはこまめに行う。

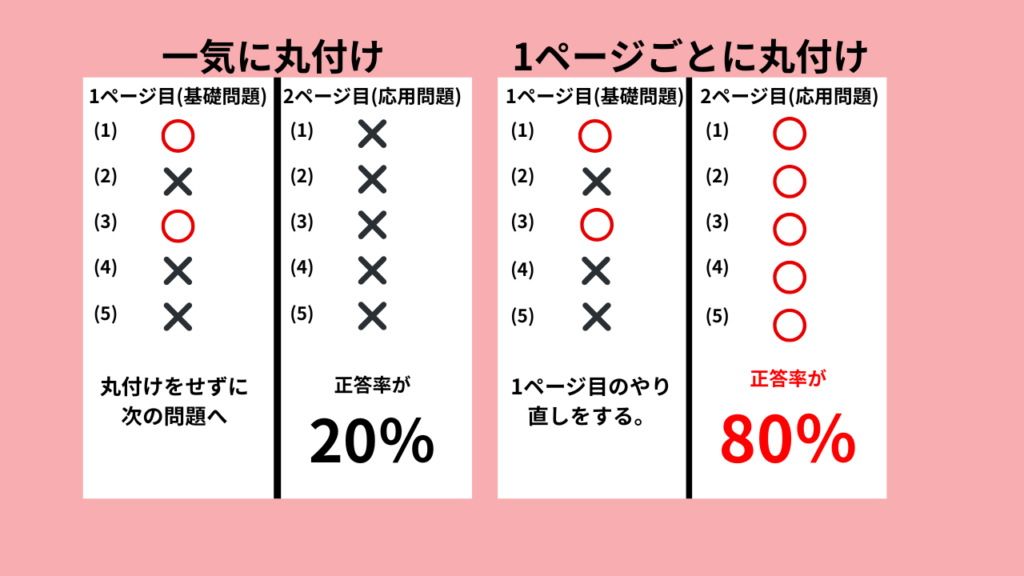

宿題の丸付けをする時に、全ての問題を解いてから一気に丸付けをしていませんか。

実は、こまめに丸付け→やり直しをする方が、短い時間でかつ、成績が上げやすいのです。

仮に塾の宿題が2ページだったとしましょう。

大抵の、教科書やプリントは、初めの問題は基礎問題で、そこから徐々に難易度が上がっていくような構成になっています。

2ページすべての問題を解いてから、丸付けをすると、初めの問題の方から間違えていた場合、後半の問題はほとんどバツになってしまいます。

ところが、1ページずつ(初めは大問ごと)に丸付けをした場合、基礎問題をしっかり完璧にできるようにしてから応用問題を解くことができるため、結果的にやり直しの問題が少なく済みます。

また、こまめに丸付けをすることで、どこから自分はつまずいているのか、どこが苦手なのかが明白になります。

一気に丸付けをして、バツだらけだと、やり直しのやる気も損なうし、丸付けをすること自体憂鬱になってしまいます。

なので、丸付けはこまめに行い、1題ずつしっかりできるようにしてから次の問題へ進みましょう。

成績を上げるためのやり直しの仕方

成績を上げるために最も重要なタイミングは、『やり直し』です。

一回でできる問題は、何回やってもできます。

それでは、成績は上がりません。現状維持です。

『間違えた問題をやり直して、出来るよう』にする。

こうすることによってできなかった問題ができるようになる。

ここでテストの点数が上がり、成績が上がるのです。

では、宿題のやり方の流れを説明します。

①まず大問1つを解く。

②丸付けをする。

ここで絶対に間違えた問題の答えを赤ペンで写す事はやめましょう。

答えを赤ペンで書くだけだと、やった感がすごく出ますが本当に意味がないです。

③間違えた問題の答えを赤ペンでそのまま書かずに、問題番号にチェックする。

④解説を見ずに間違えた問題を自力で解く。

解説を見ずに間違えた問題を解く理由は、なぜ間違えたのかを見つけるためです。

ケアレスミスだった場合は、そのままやり直しをして正解すればok!

わからなかった場合は、解説を見るか講師に質問をすぐにして、わかるようにする。

⑤わからなかった問題をもう一度解いてみる。

⑥次の大問へ

この①~⑥までのサイクルを宿題が終わるまで繰り返します。

⑦次の授業の前(宿題がすべて終わった時)に③で行ったチェックした問題をもう一度解く。

この流れで宿題をすると、定着度も上がり、時間も短く済みます。

自分1人で正しいやり方を習得するために岩村塾が出来る事

いくら宿題のやり方を口で説明しても、実際にやってみないことには始まりません。

岩村塾では、ただ説明してやってきなさいではなく、正しいやり方が身につくまで講師と一緒に並走します。

講師も一緒に!段階別の宿題のやり方指導

生徒一人一人学力も、学習習慣も違います。そのため、宿題の付き添い方が変わります。

最終的には、『自分一人で宿題をやり切れる』ようになることを目標としています。

①勉強をやる習慣がない生徒

まずは宿題を一緒にやることから始めます。

いきなりやってきなさいと言われても、習慣がついていない場合、地獄でしかありません。

そのため、宿題を目の前でやっていただきます。

丸付けは1問ずつ講師がし、間違えた問題のチェック、わからない問題は解説をし、やり直しをしてできるようになるまで次の問題へ進まないように指導します。

②宿題の問題は解くけど、丸付け、やり直しはしない生徒

大問を1題解いたら講師に持ってきてもらい、こちらで丸付けをします。

やり直しの指示をし、やり直しができたらこちらで確認、次の大問へ行ってもらいます。

③自分でやり直しまでできる生徒

①,②の段階を踏むと、徐々に講師がつかずにできるようになります。

宿題を行うのは、授業がない日です。

そのため習慣がしっかりつくまでは、出来る限り塾へ来ていただきます。

保護者様へ

宿題をする日は、授業の無い日です。

そのため、岩村塾の生徒は授業の無い日の通塾率が約80%です。

正しいやり方で、日々しっかり宿題をこなすのは、かなり難しい。

そのため基本的に、授業以外の日にも塾に来させていただきたいです。

しかし、習い事や用事で塾での自習が困難の場合は、しっかり正しいやり方が身につくまでは、家で岩村塾のやり方がきちんとできているかを見ていただきたいです。

正しいやり方が身につけば、高校生になっても必ずためになります。

中学生の間にしっかり正しいやり方を身につけていきましょう。